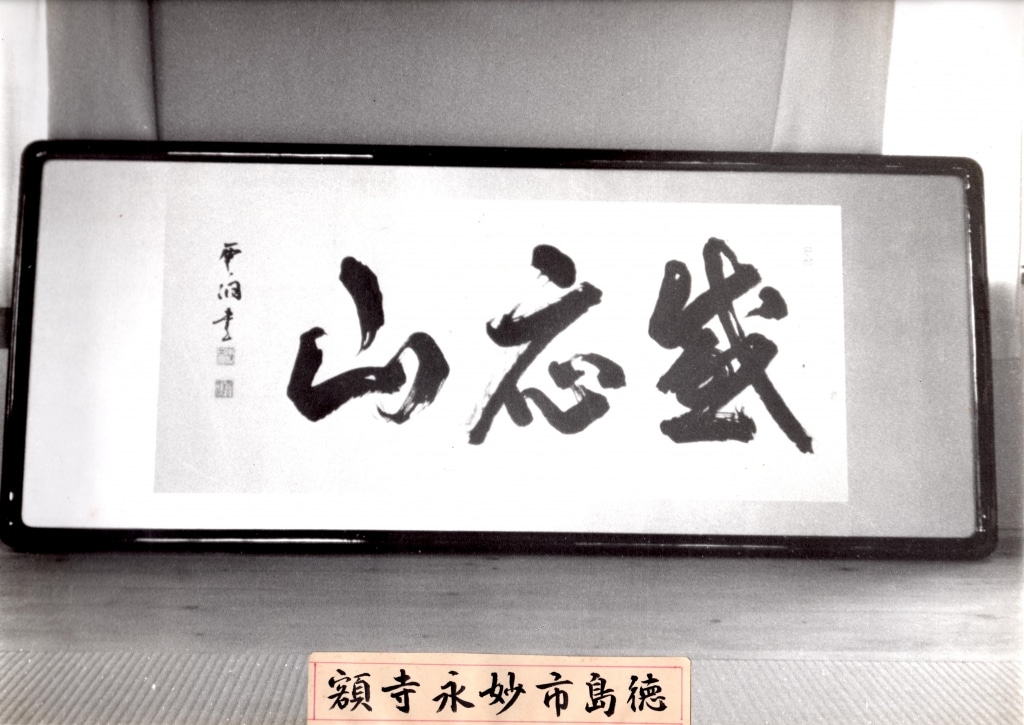

加藤雲洞書道ギャラリー

書家として名声高き日蓮宗僧侶の足跡

はじめに

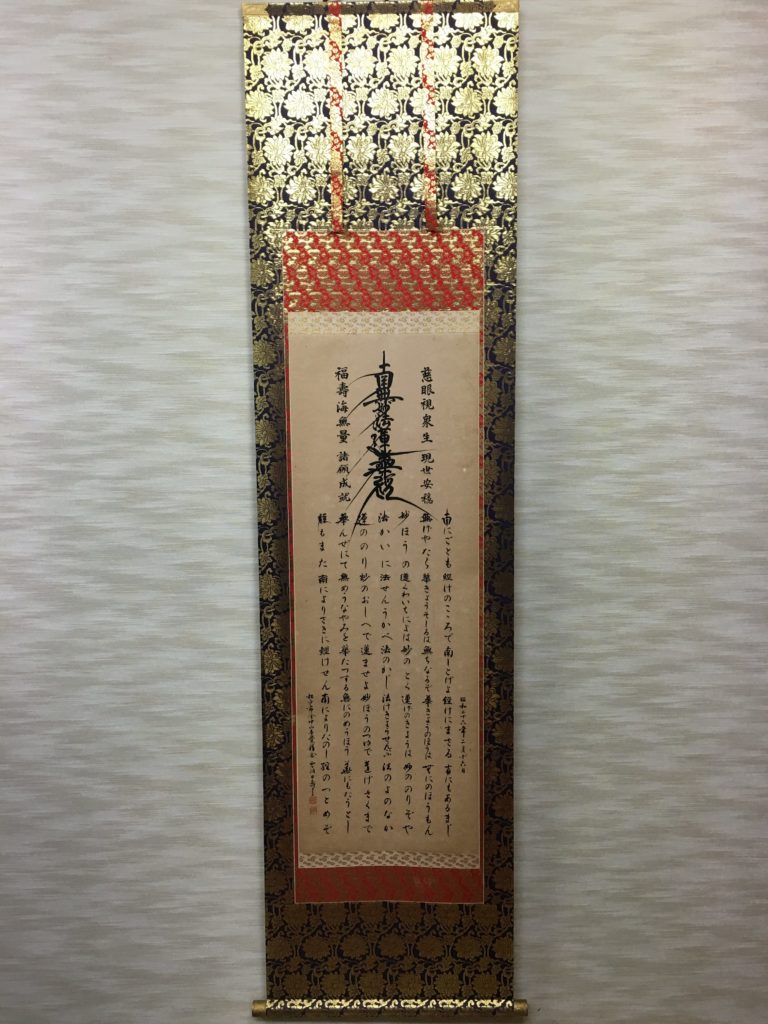

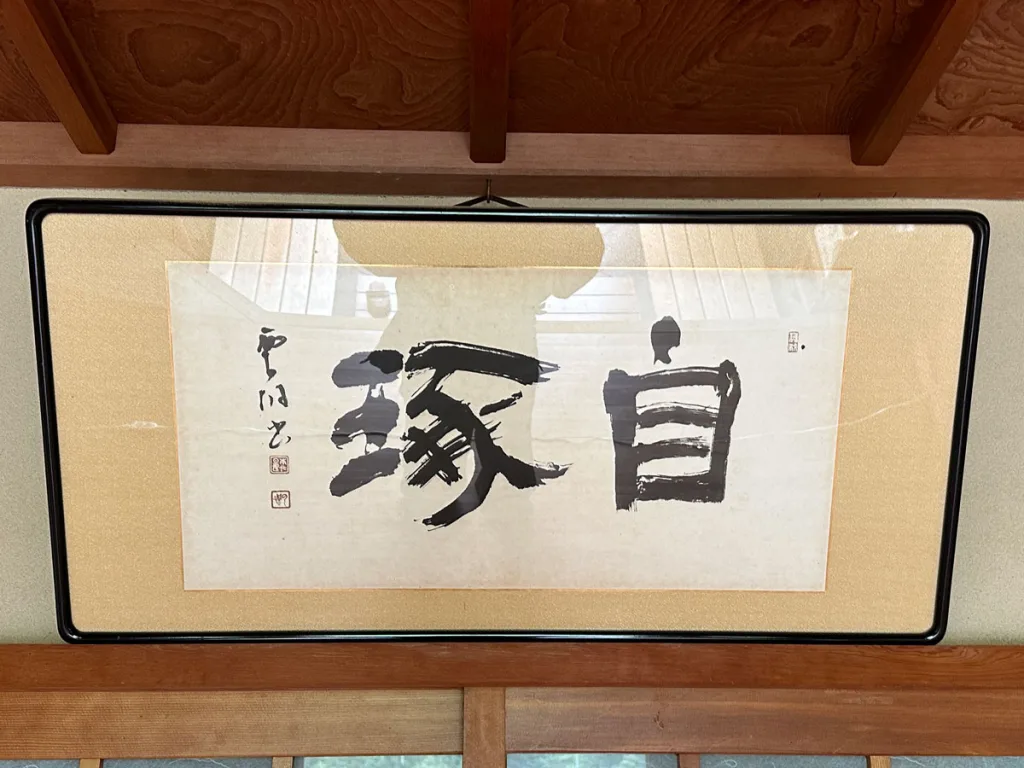

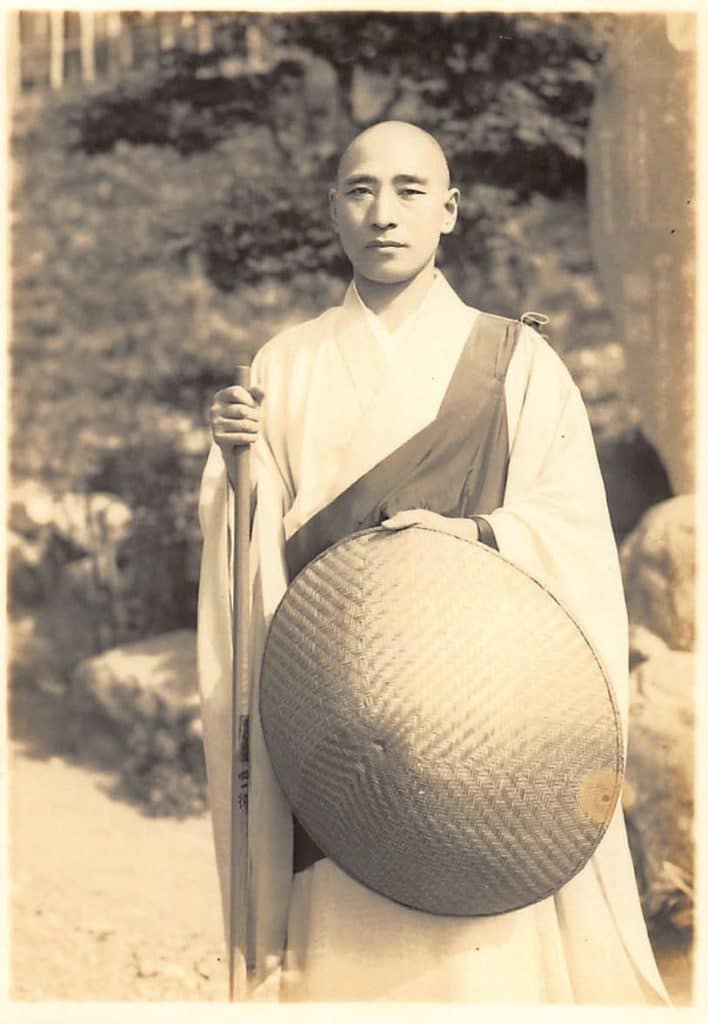

本覚寺開山加藤錬明上人は日蓮宗僧侶であるとともに、書家としての一面も持ち合わせ、書家の名前である雲洞の方が広く知れ渡っています。

例えば、芥川賞作家である火野葦平『麦と兵隊』の冒頭には、雲洞上人が書いた字が紹介されています。また、日蓮宗総本山身延山久遠寺、法華経寺、誕生寺、等、全国各地に点在しています。

雲洞上人が遷化してから50年以上が経過し、これが雲洞上人が書いた字だと伝え聞いているものもあります。しかし、実際にはまだ気がついていないものも多数存在しているはずです。

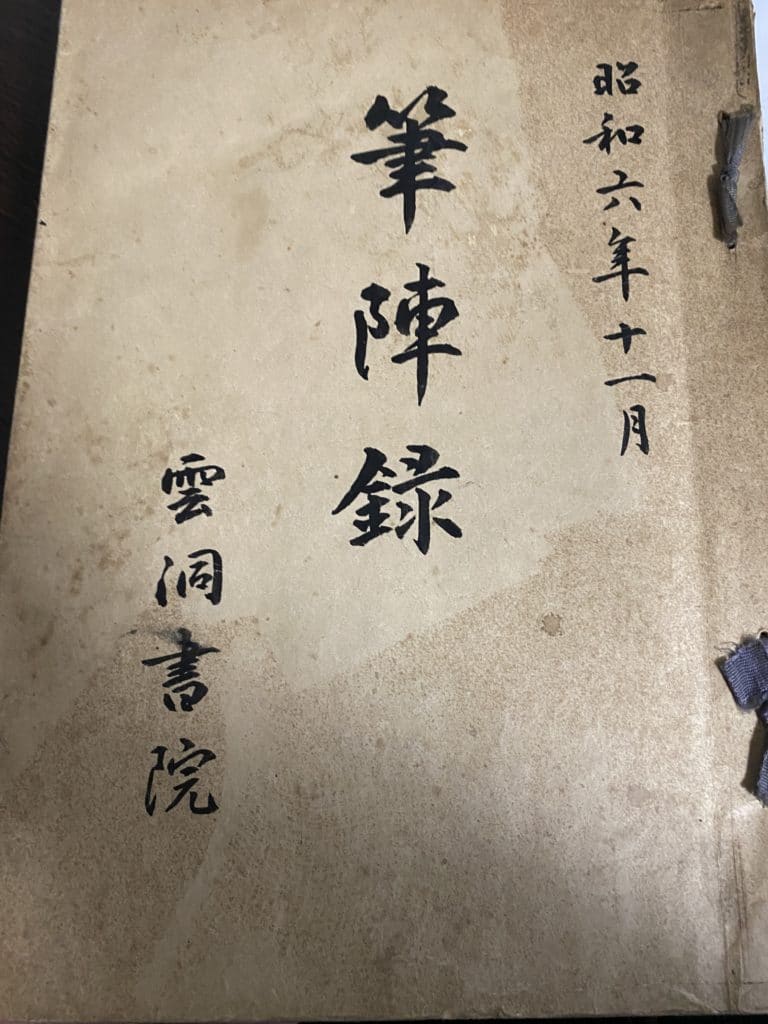

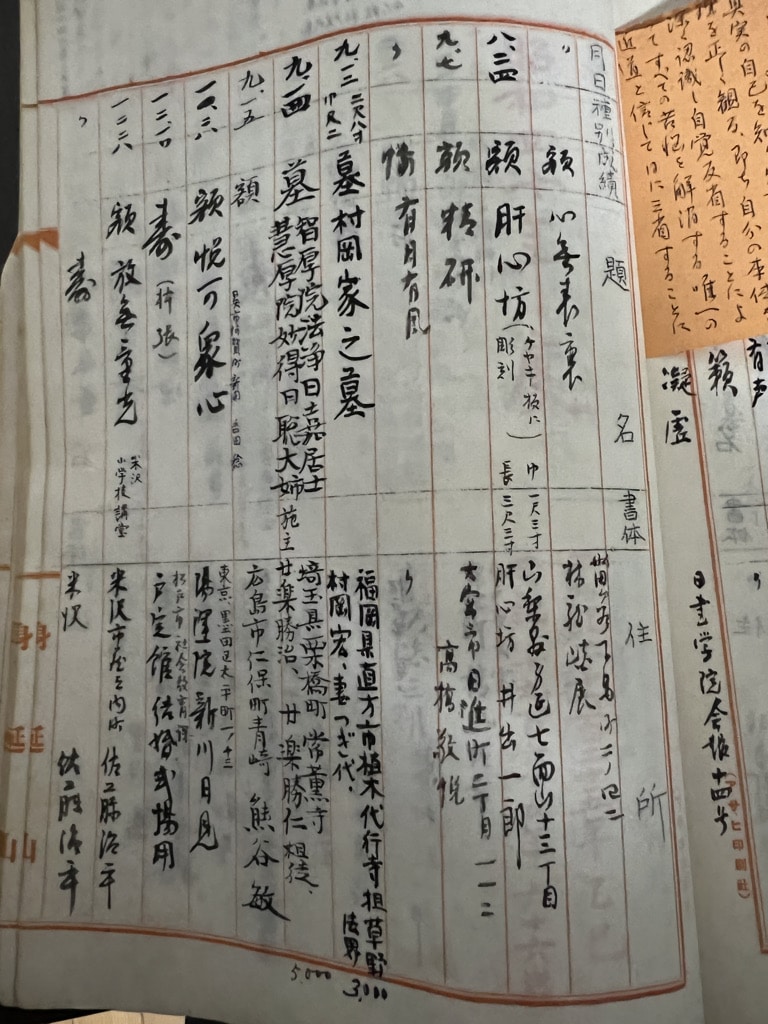

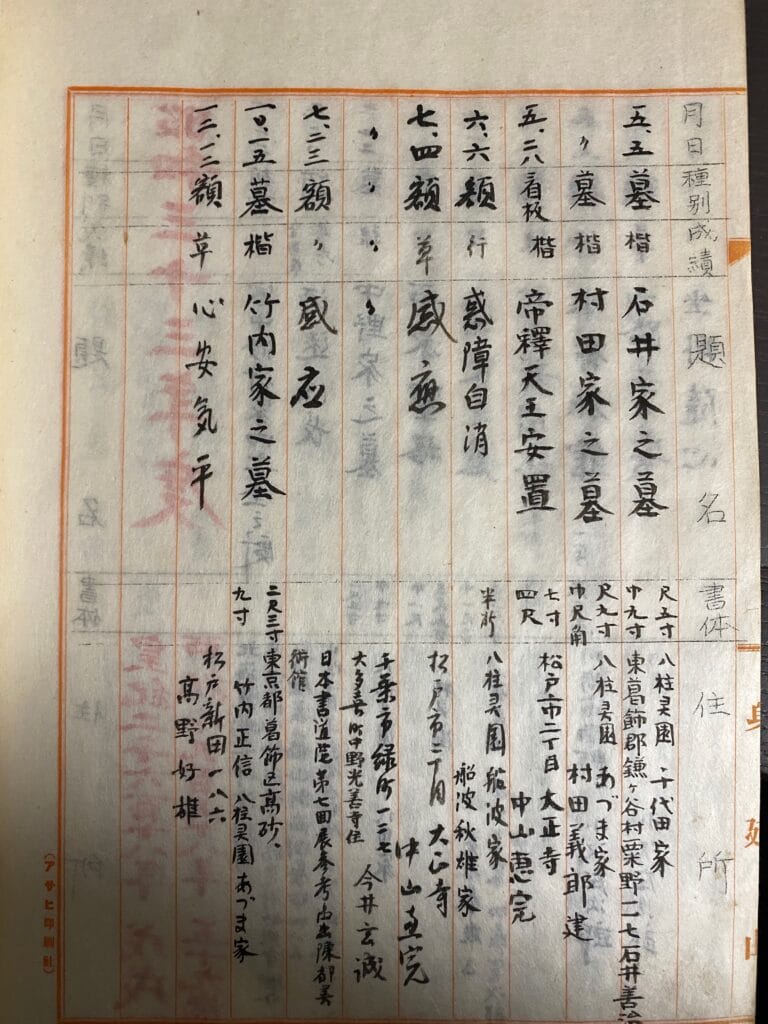

そんな中、本覚寺の書庫を調べていたところ、『筆陣録』と書かれた古い書類が出てきました。雲洞上人は、どこにどのような作品を書いたかをこの『筆陣録』を残しており、これまで気がついていなかった作品が多数記載されていました。

そこで、本ページでは、雲洞上人の足跡をたどるべく、日本全国に残された雲洞上人の作品を紹介いたします。

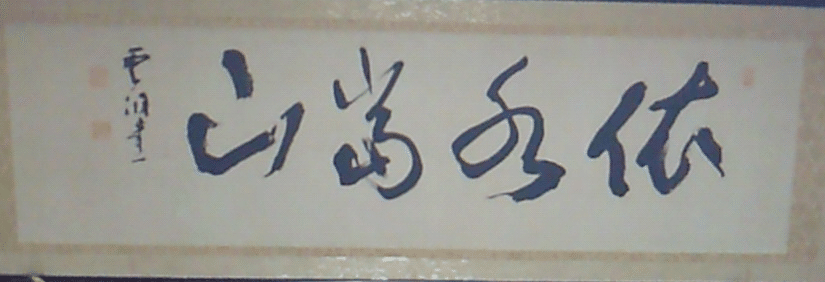

①久遠寺水屋

②久遠寺仏殿前

親は十人の子を養えども、子は一人の母を養うことなし

日蓮聖人御遺文『刑部左衛門尉女房御返事』

異体同心なれば万事を成じ、同体異心なれば諸事叶ふ事なし

日蓮聖人御遺文『異体同心事』

矢のはしるは弓の力、雲の行くことは龍の力、男のしわざは女の力なり

日蓮聖人御遺文『富木尼御前御返事』

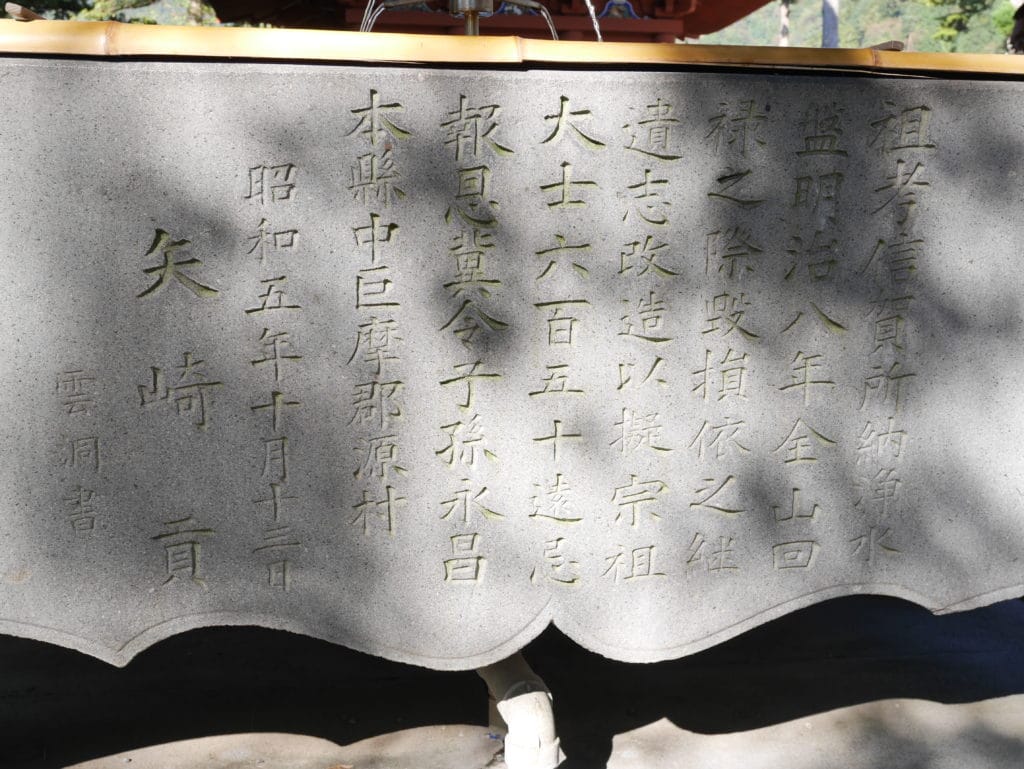

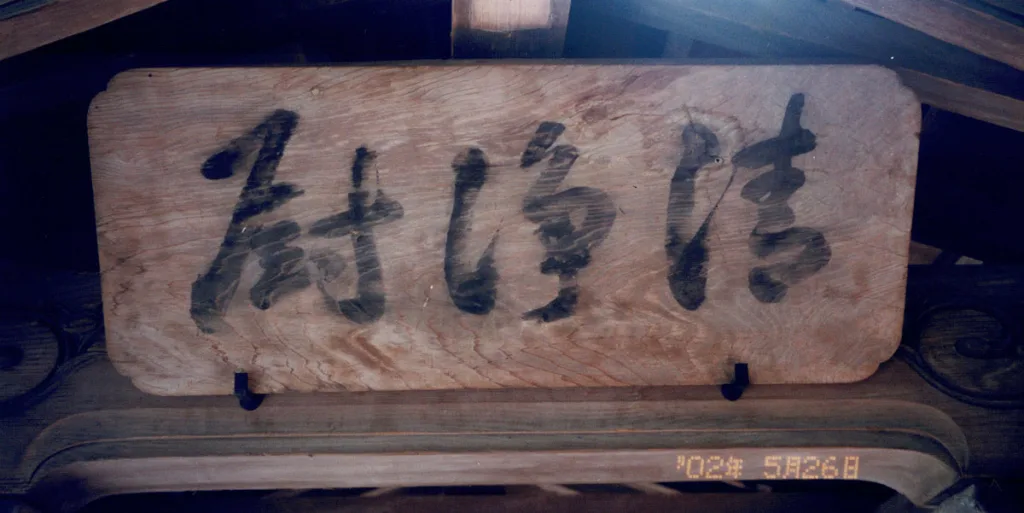

③清浄厨(祖師堂裏)

祖師堂裏の仏飯を準備する場所に掲げられている看板です。以前は入り口まで行くことができましたが、現在は立ち入り禁止となっています。

④慈済橋(菩提悌)

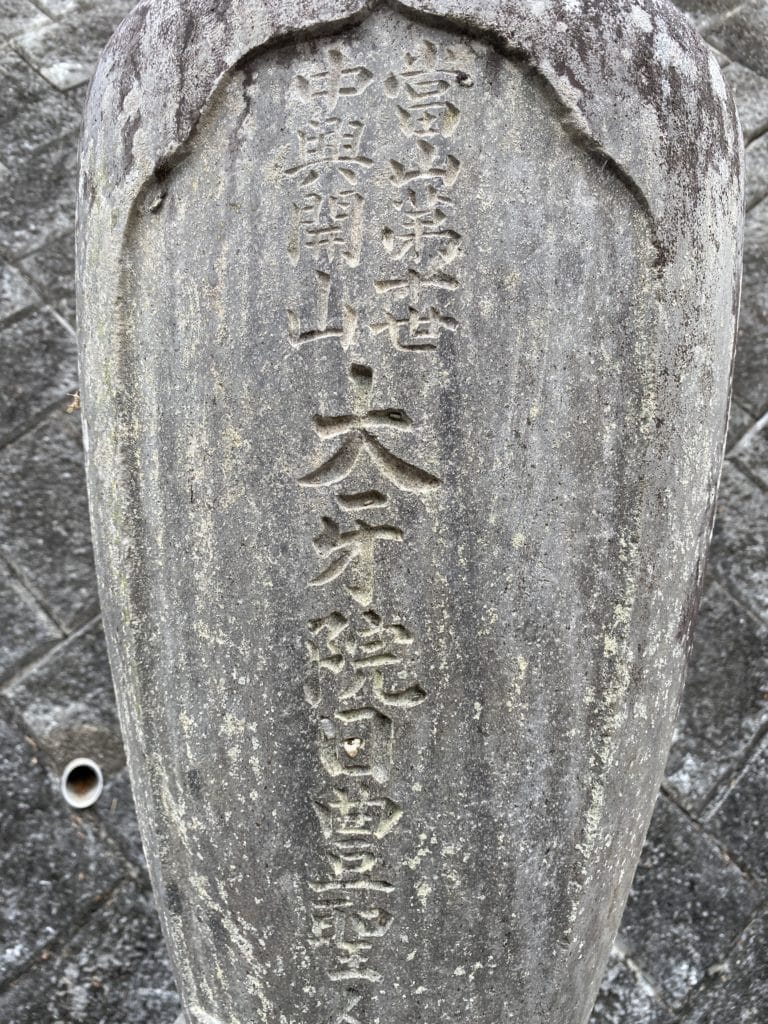

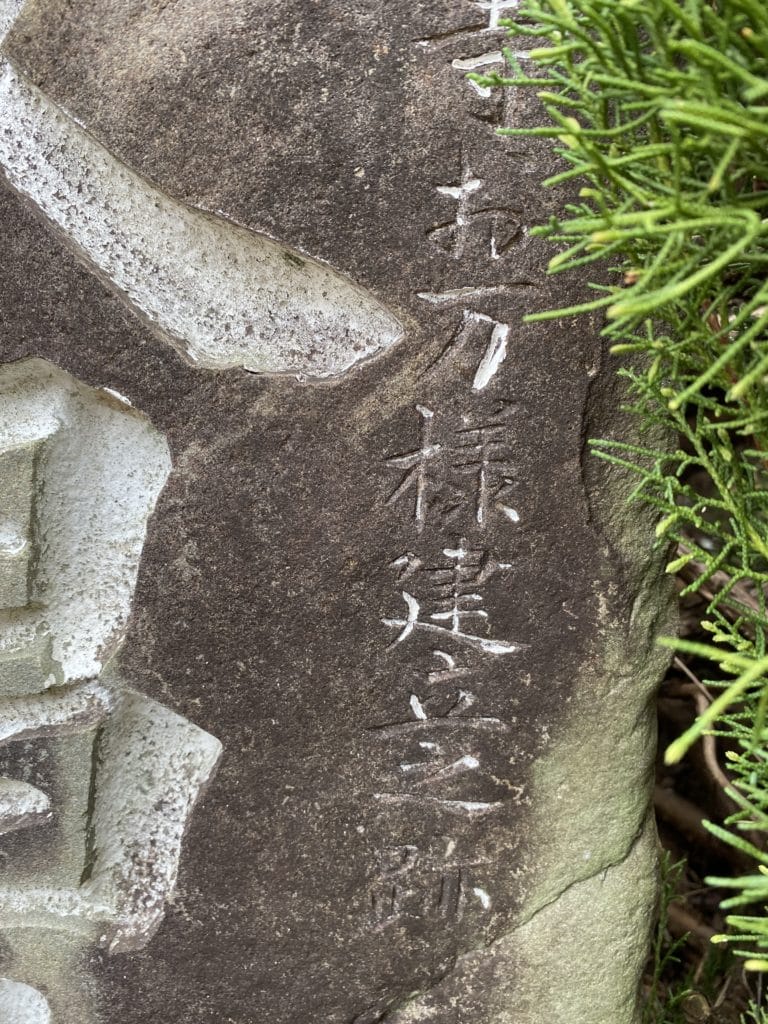

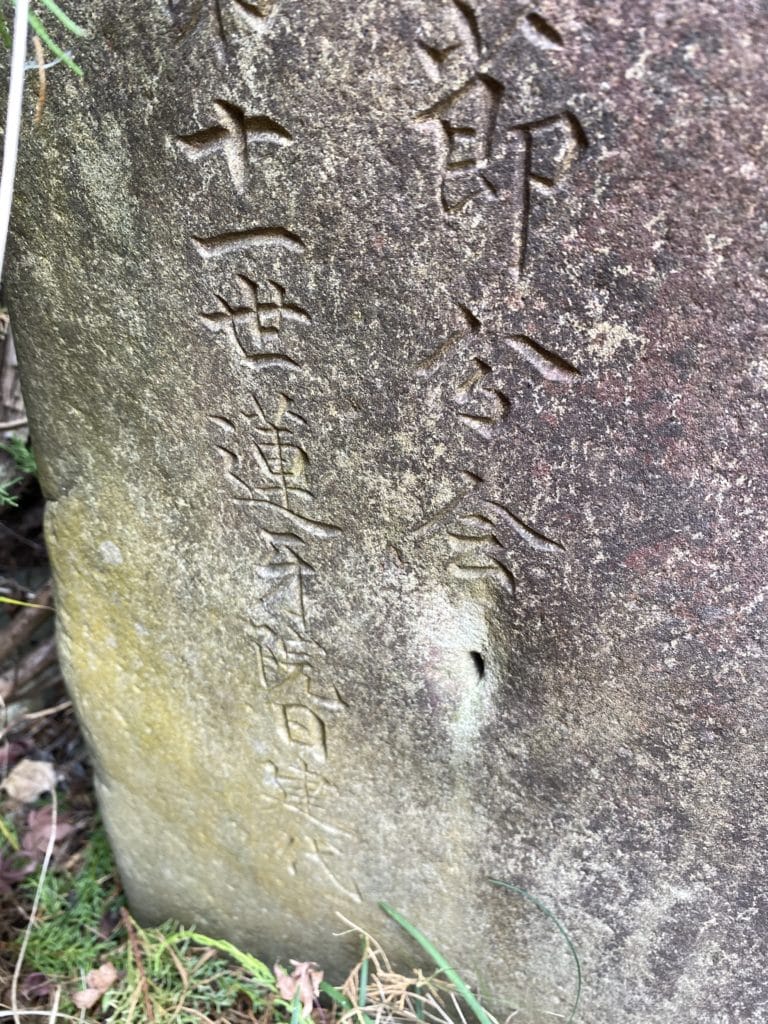

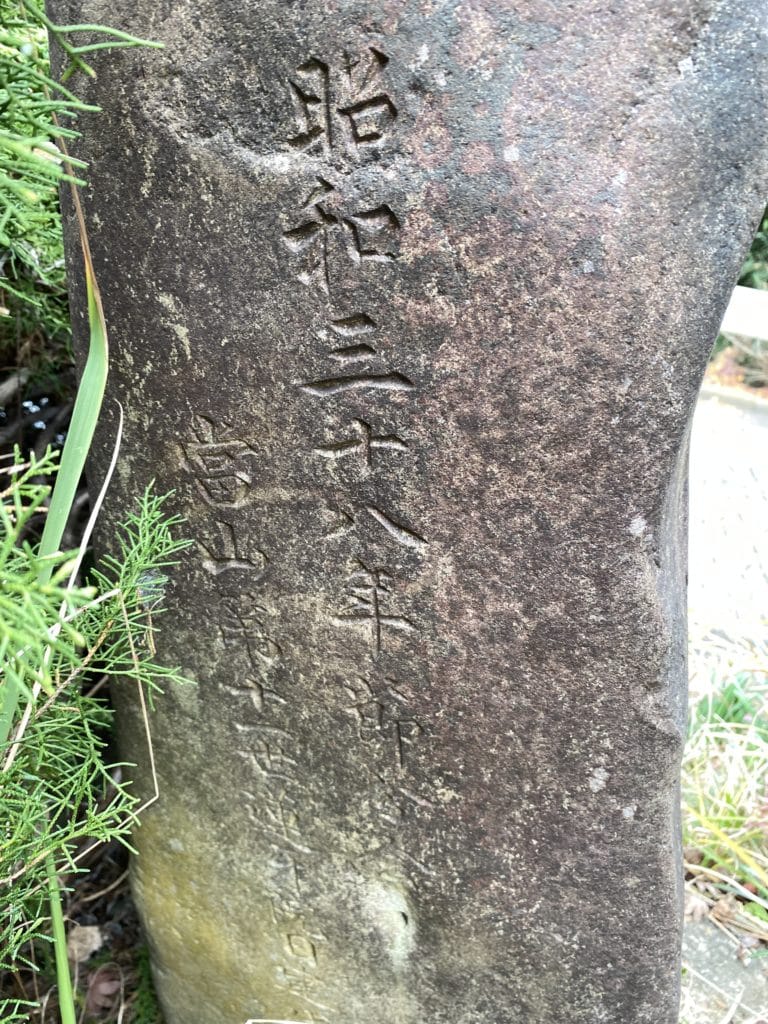

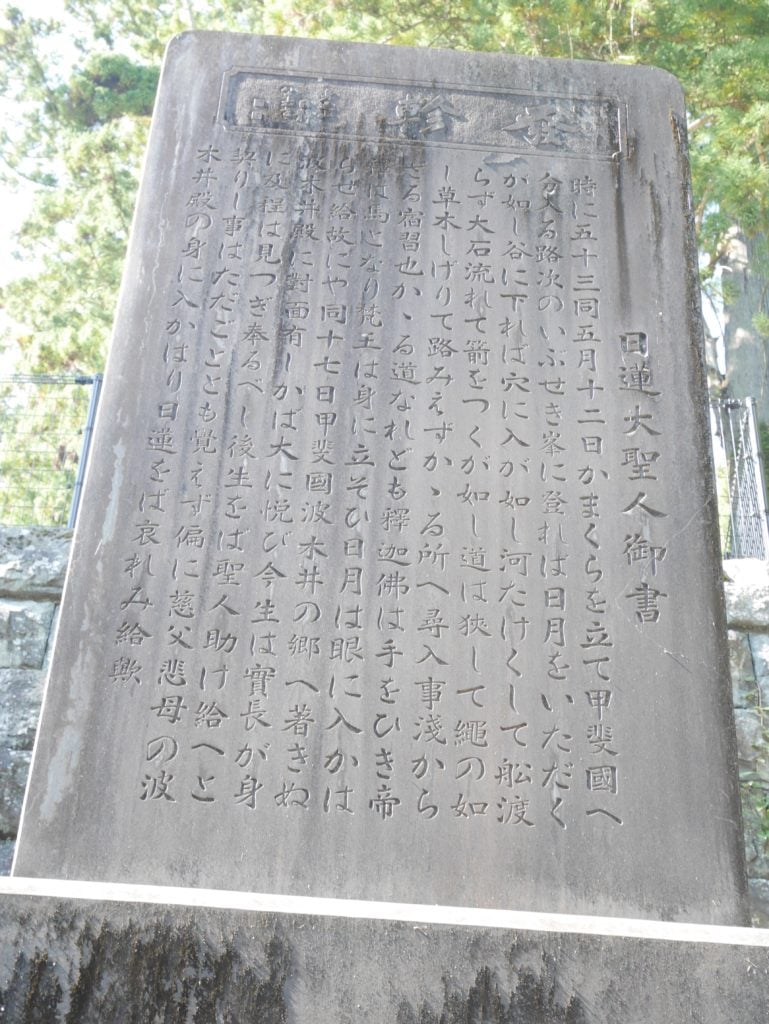

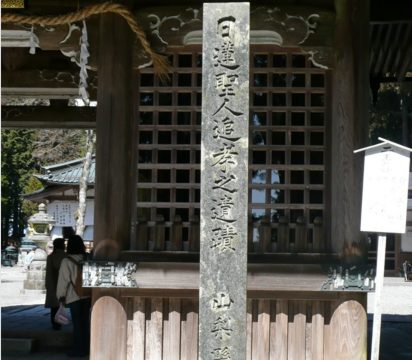

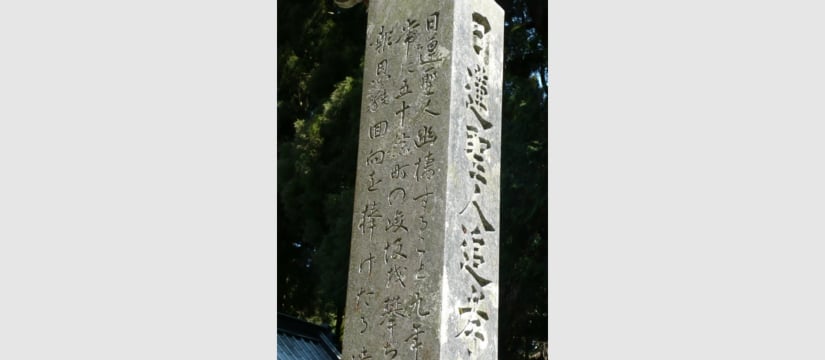

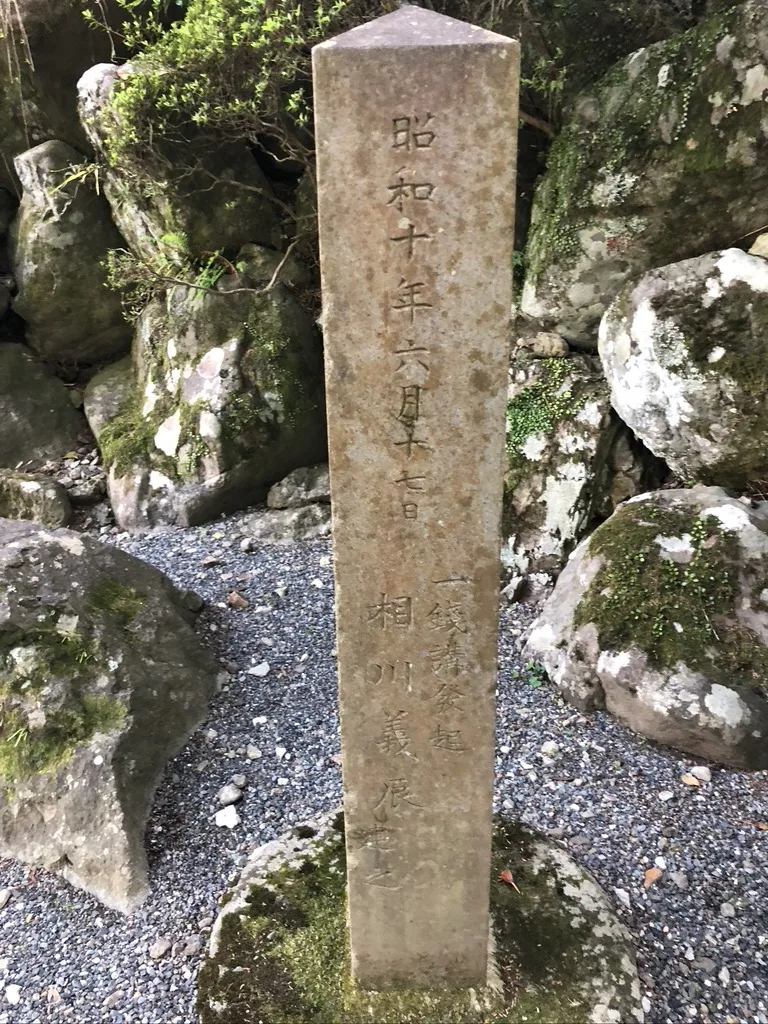

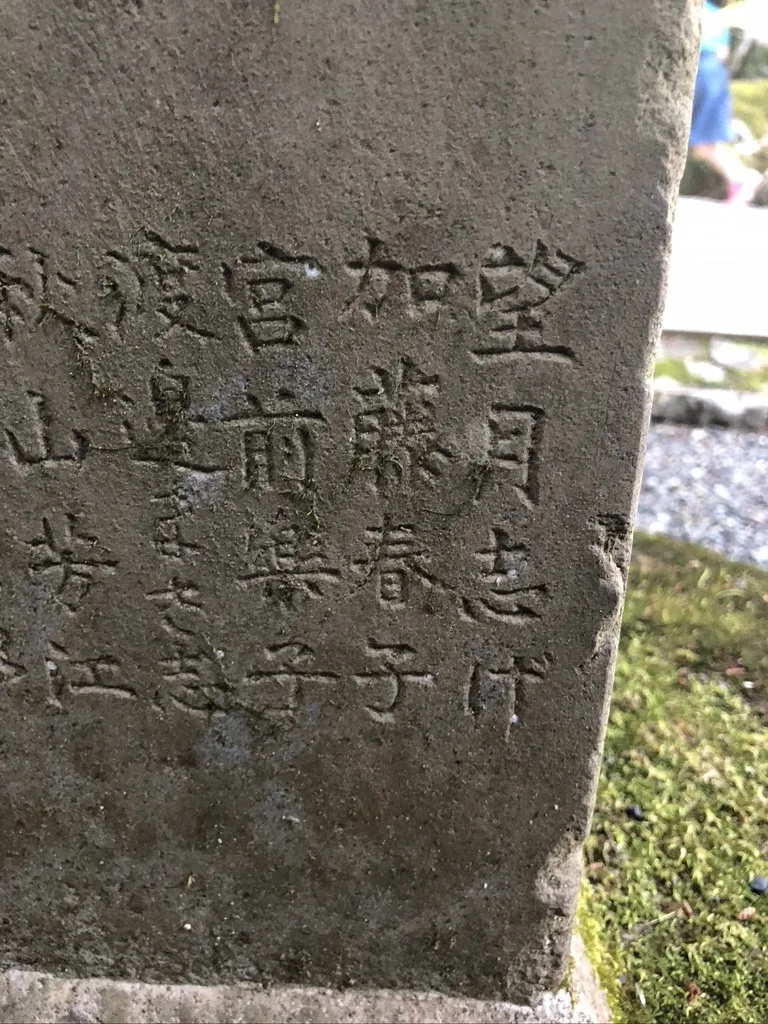

⑤逢嶋之遺跡(総門前)

逢嶋とは、総門付近一帯のことを指します。文永十一年(1274)5月17日、日蓮聖人が鎌倉から身延に入山の際、領主・波木井実長公は、この場所において聖人と対面し、身延山寄進の約束をされたという歴史的故事にちなみ、この遺蹟が建立されました。聖人がこの時ご休息されたという「腰掛石」は、遺蹟横に静かにその姿をとどめています(逢嶋之遺蹟之碑の横、石垣の中)。なお、この遺蹟が建立されたのは昭和二年(1927)3月8日で、加藤雲洞上人28歳の時の字です。

時に五十三年同五月十二日かまくらを立て甲斐國へ分入る。路次のいぶせさ峯に登れば日月をいただくが如し。谷に下れば穴に入が如し。河たけくして船渡らず。大石流れて箭をつくが如し。道は狭して縄の如し。草木しげりて路みえず。かかる所へ尋入事浅からざる宿習也。かかる道なれども釈迦佛は手をひき、帝釋は馬となり、梵天は身に立そひ、日月は眼に入かはらせ給故にや。同十七日甲斐國波木井の郷へ著きぬ。波木井殿に対面有りしかば大に悦び、今生は實長が身に及程は見つぎ奉るべし。後生をば聖人助け給へ、と契りし事はただごととも覚えず。偏に慈父慈母の波木井殿の身に入かはり、日蓮をば哀れみ給歟。

日蓮聖人御遺文『波木井殿御書』

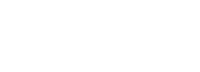

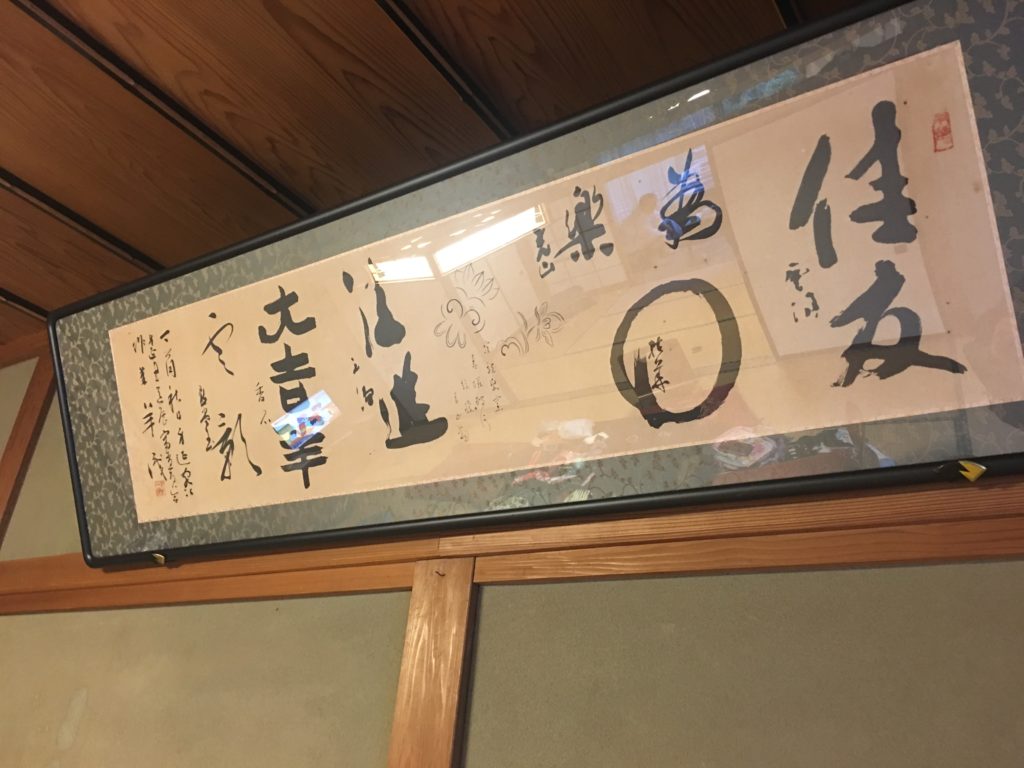

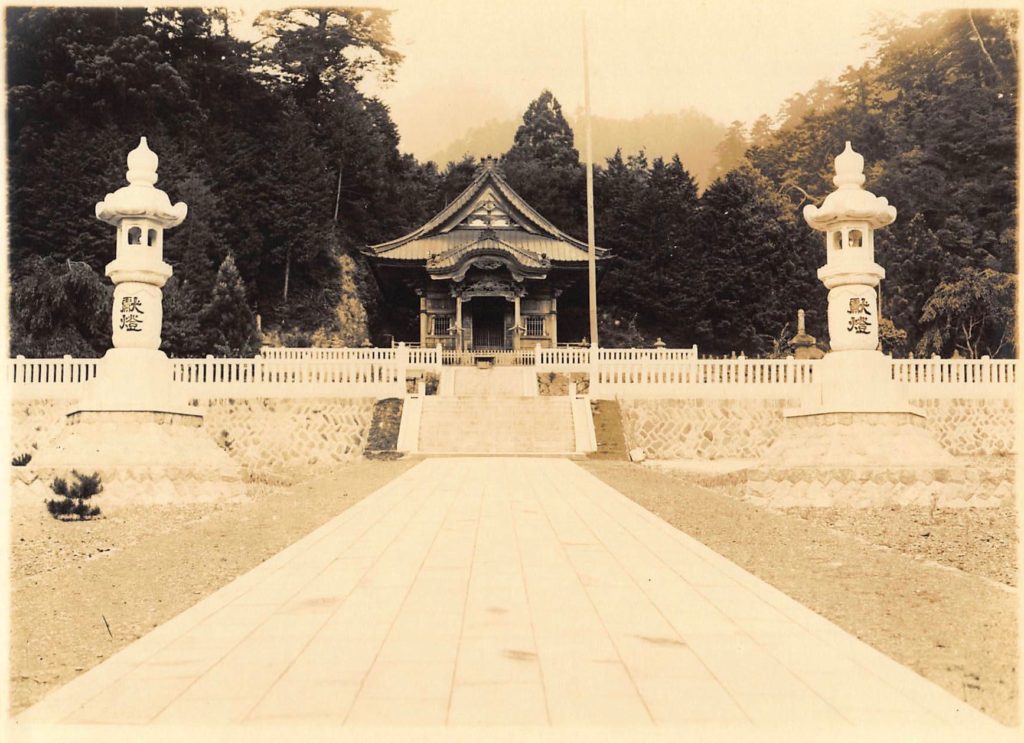

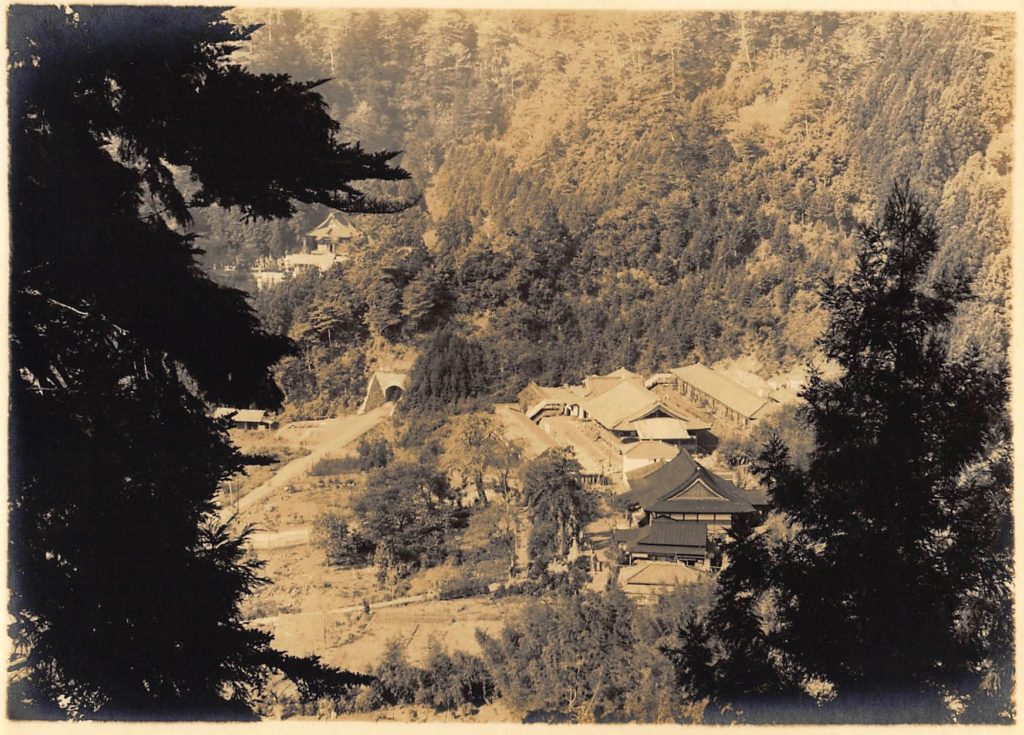

⑤奥之院思親閣

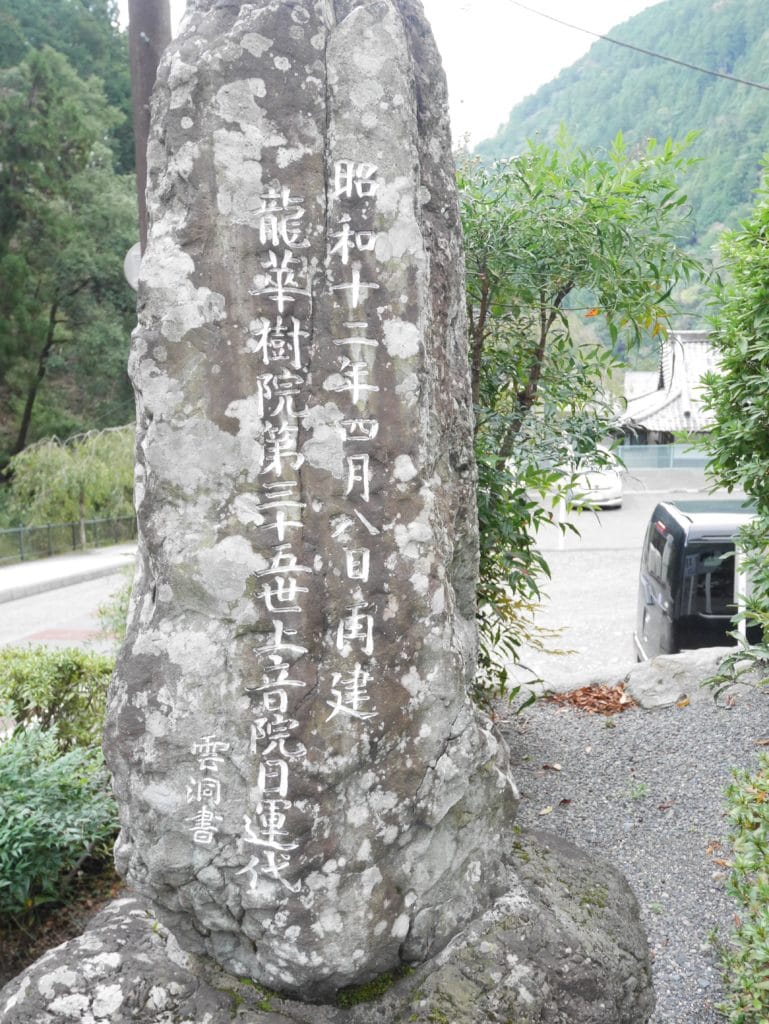

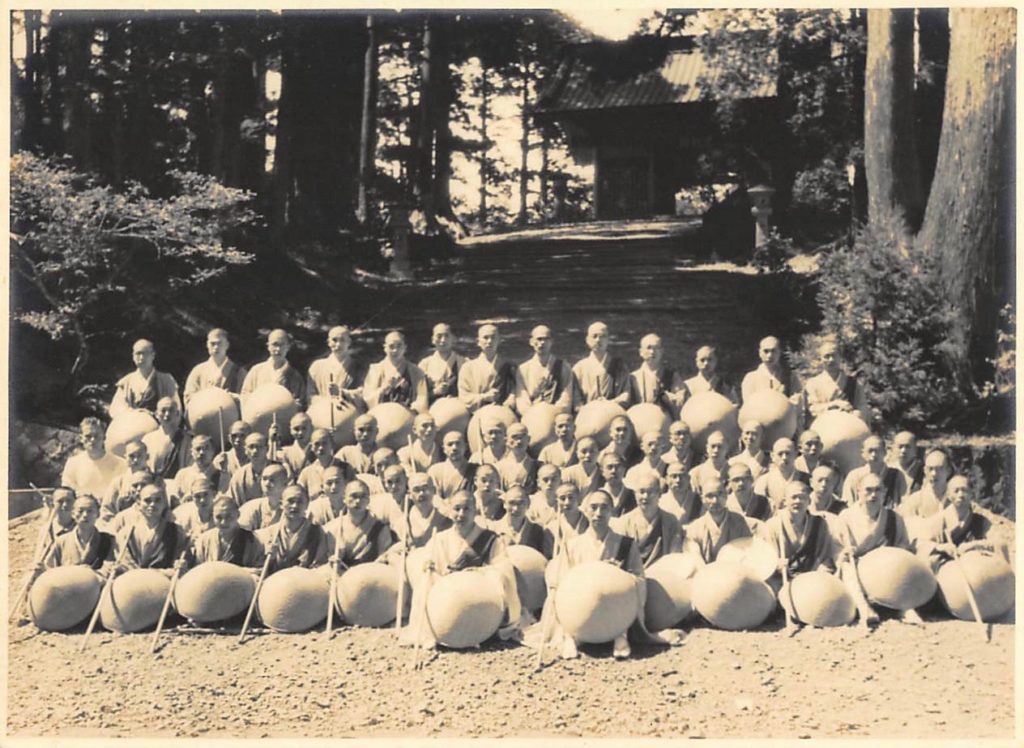

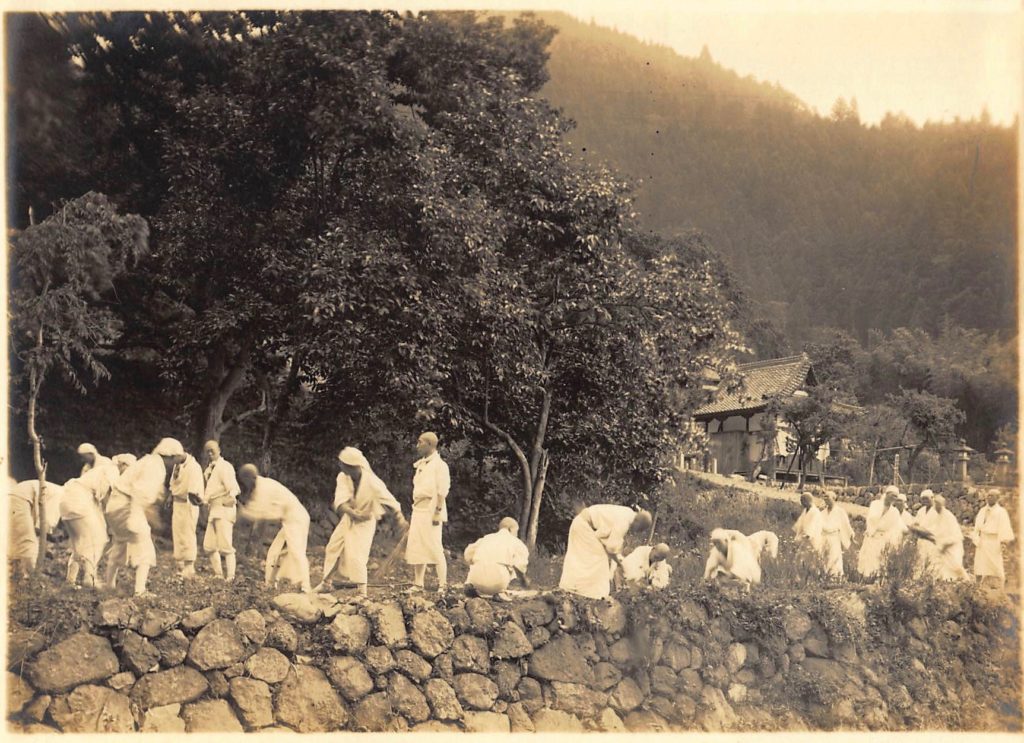

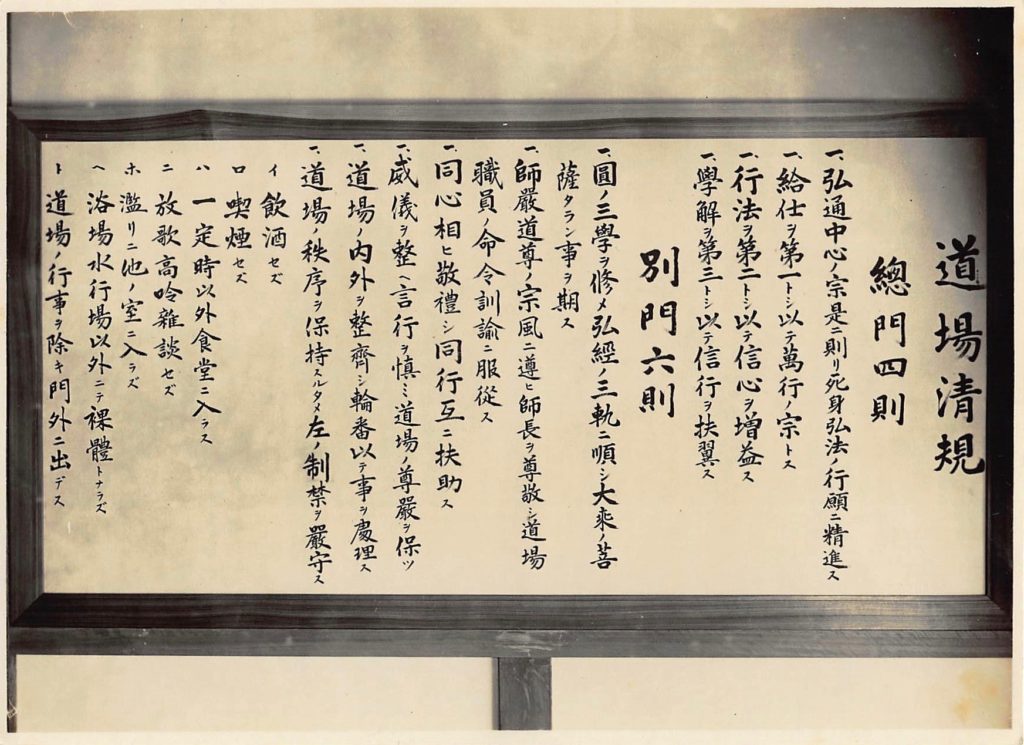

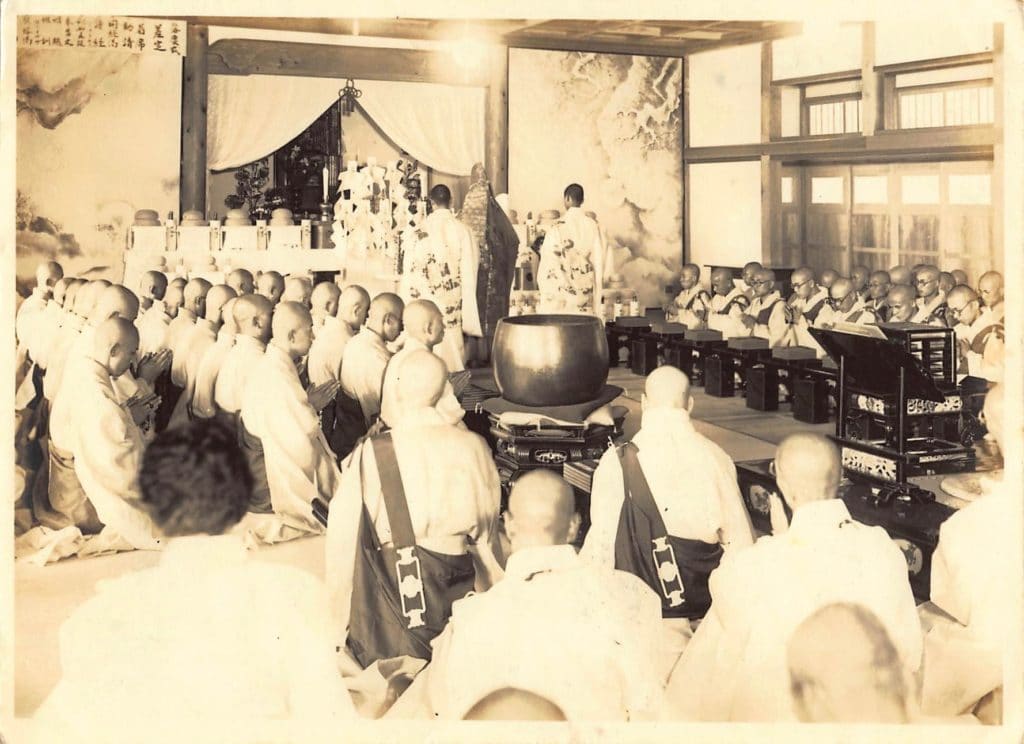

信行道場

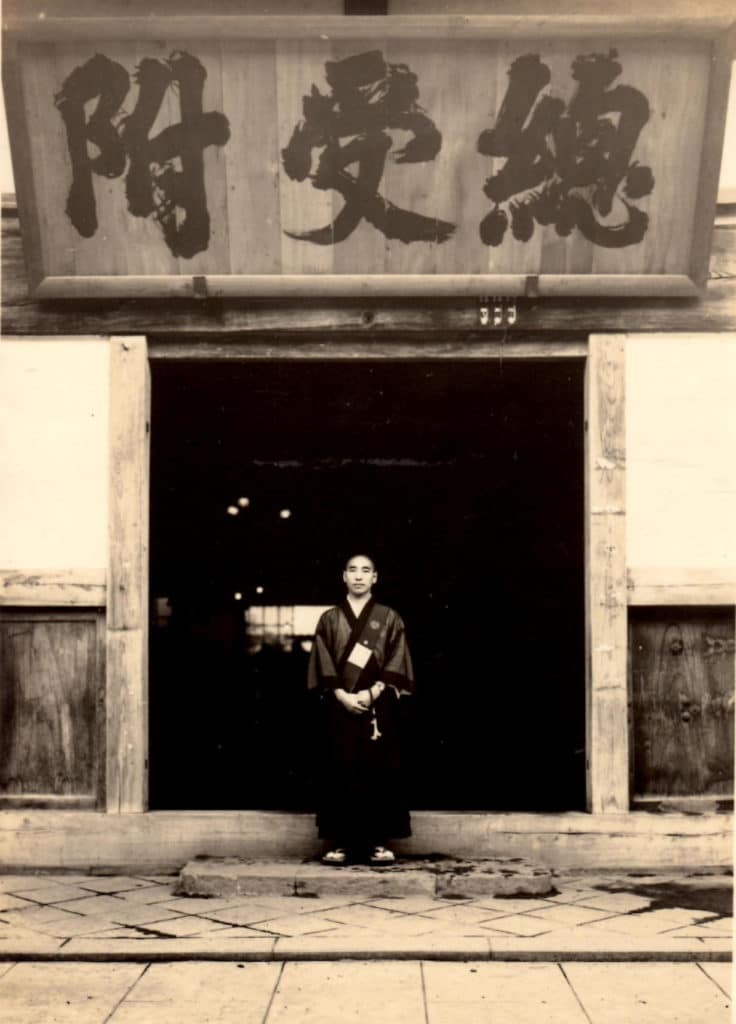

日蓮宗の僧侶となる為の修行の場です。昭和12年に開設されました。私自身が伝え聞くところによると、当時、日蓮宗として定められた僧侶の養成機関はなく、宗門として正式な修行の場が必要だと懇願する声があったそうです。その言い出しっぺの一人が祖父だったということで、開設当初の信行道場の訓育主任となったそうです。

清水房

田中屋旅館

名木雫の桜(日蓮聖人御廟所)

雲洞上人の妻・加藤春子の名前も記載されていました。

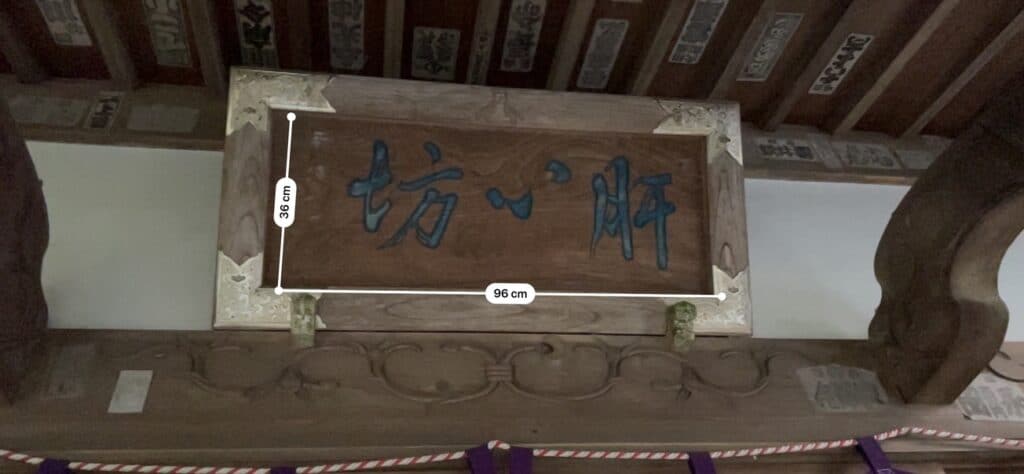

七面山肝心坊

昔あったもの

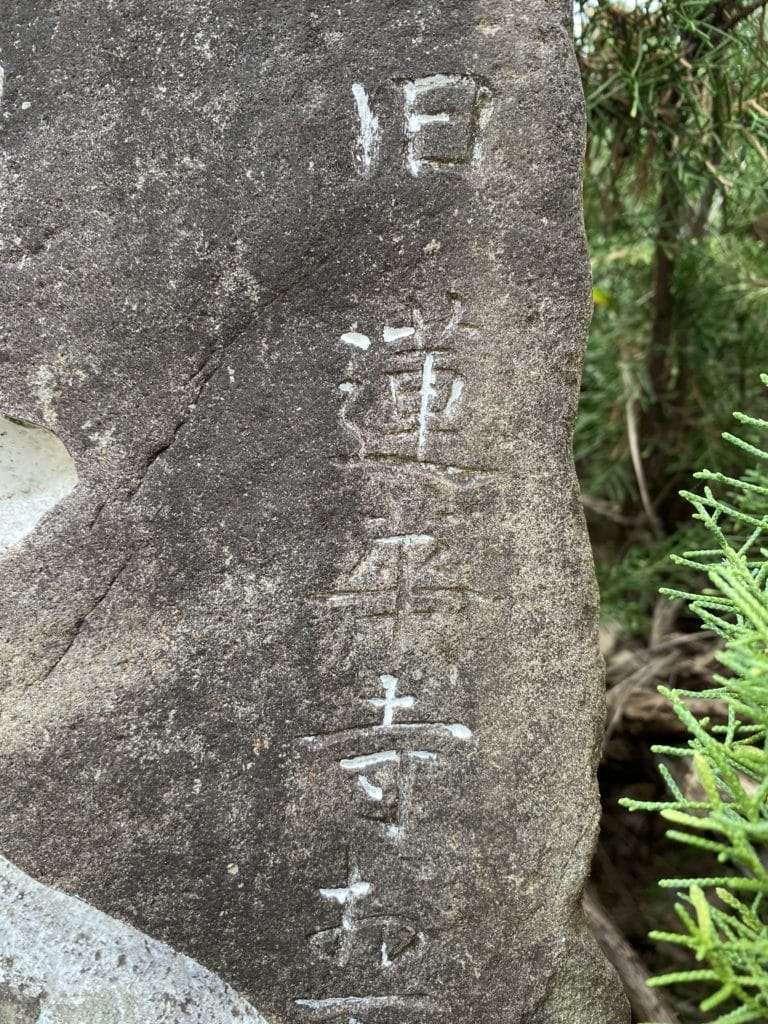

奥之院は、日蓮聖人がこの地で初めて説法をした場所とされています。文応元年に鎌倉の松葉ヶ谷にて日蓮聖人は焼き討ちあい、この若宮の豪族であり日蓮聖人の熱心な信者であった富木常忍を頼って難を逃れます。富木常忍はこの地に法華堂を建立し、日蓮聖人に説法を懇願いたしました。この法華堂が後に法華寺となり、富木常忍は出家して日常と名乗ります。この法華寺は、後日、本妙寺と合体して現在の中山法華経寺となります。

道善房は日蓮聖人の師匠です。

久昌寺は、水戸黄門・水戸光圀公が母・久昌院靖定大姉の追善のため建立したお寺です。

加藤雲洞上人略歴

明治33年6月6日、父:熊谷薫(仙台藩備前守熊谷直昌第17代)、母:よしの4男として、宮城県玉造郡岩出山町真山にて誕生した。幼名は文明。宿縁ありて2歳の時に、岩出山町本還寺の開基檀方加藤辰吉の養子となる。

麻布大長寺小野錬雄上人を師匠として、大正4年8月31日山形県上山妙正寺において剃髪・得度し、錬明と改名する。

大正4年16歳の時に、宗祖の心髄を身に体すべく身延山に学ぶ。その後、陸軍に入隊し、三等看護長となり除隊、再び祖山学院に学び、昭和5年3月高等部を卒業する。

卒業後講師に叙せられ、身延山久遠寺庶務に奉職するとともに、祖山学院教諭(在職14年)、祖山学院青年学校主事、日蓮宗信行道場訓育主任、身延高等女学校教諭(在職6年)、立正光生園児童文庫主任、書道部講師、湯田高等女学校、女子商業学校、高等家政女学校講師、身延中学校臨時教員養成所教諭等、教育の分野において活躍する。

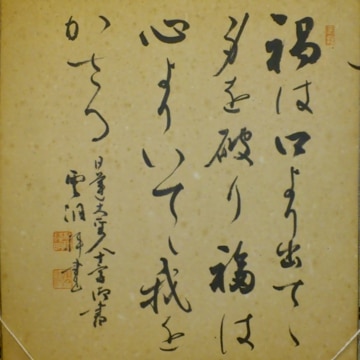

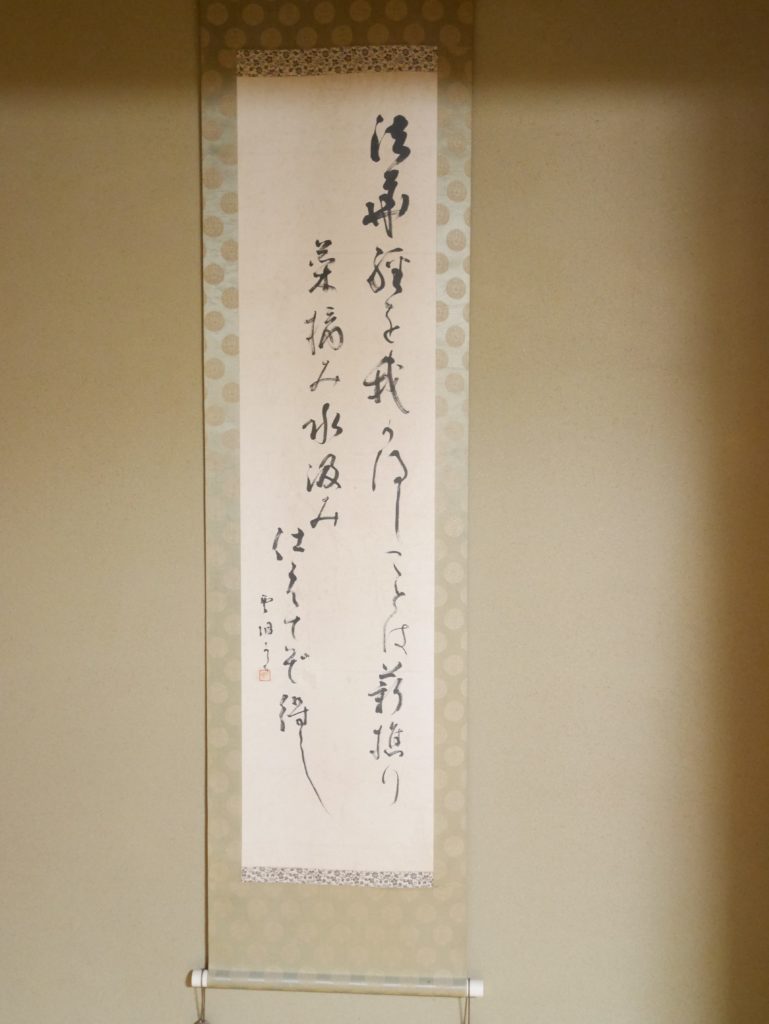

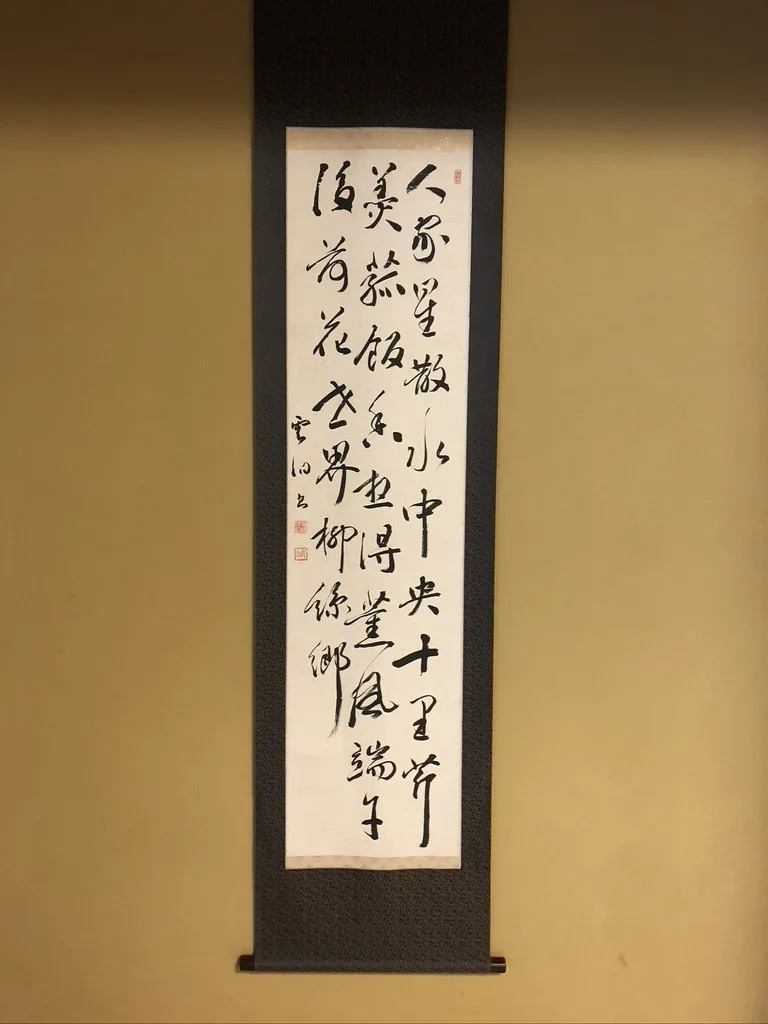

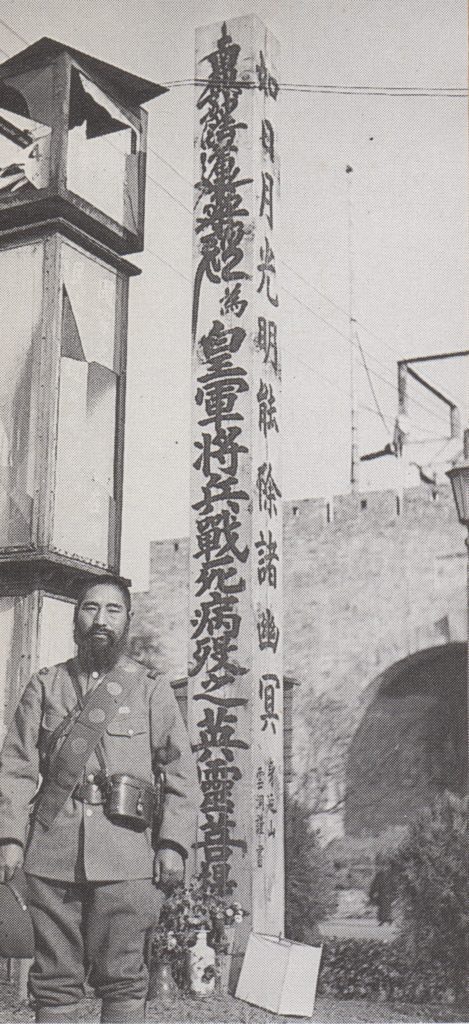

戦時中は、従軍布教師として中支派遣軍軍令部嘱託として中国各地に布教をする。火野葦平「麦と兵隊」には次のように紹介されている。

火野葦平「麦と兵隊」より引用

『五月四日南京駅着、悒江門の前に戦没勇士を祀る白木の塔が建てられてあるので車を降り、敬礼して行く。一丈に余る碑の正面の「皇軍将兵戦死病没之英霊菩提」とあり、横に「如日月光明能除諸幽冥」昭和十三年一月二十日村岡部隊建設、身延山雲洞書と署名があって立派な字である。花が手向けられ、線香の煙が立ちのぼって居る。』

帰還後、日蓮宗宗務院に奉職し、専任布教師、日蓮宗千葉県北部社会事業教会会長、松戸市仏教会副会長、日蓮宗寺院友会会長等の顕職を歴任した。

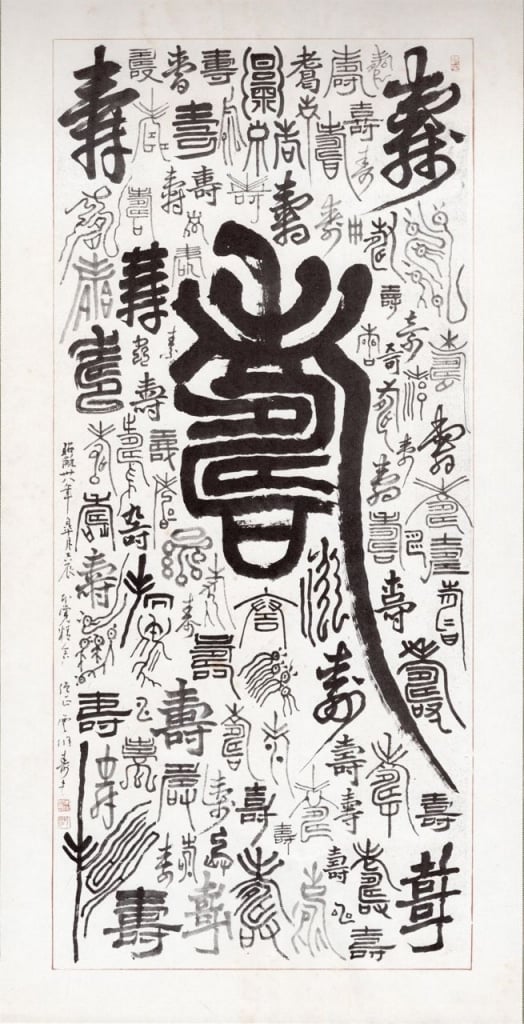

また、身延町の書道の発展にも貢献した。身延町発行『身延町誌』には次のように紹介されており、上人の功績を伺い知ることができる。

『身延町誌』より引用

日蓮宗僧侶 昭和5年より15ヵ年間、本町に在住する。その間、身延山祖山学院、県立身延中学校で書道の教鞭(べん)をとるかたわら塾(じゅく)を開いて指導にあたり、書道の町としての名声を高からしめた。その薫陶をうけた人々が現在身延町書道の中心となっている。松戸市に転居後も第1回身延山全国書道展より、第15回までその中心として指導された。また、日本書道院の総務として書道界に貢献された。昭和42年松戸市において逝去する。

昭和15年3月、出生地宮城県真山本還寺にて初転法輪をなし、地方布教に専念する。秋田県横手市妙倉寺・妙昌寺、山形県日秀寺・妙栄寺、宮城県小牛田妙法結社、青森県妙慶寺、静岡県妙法寺伊東延寿報恩会、千葉県習志野市海徳寺等の設立に尽力する。

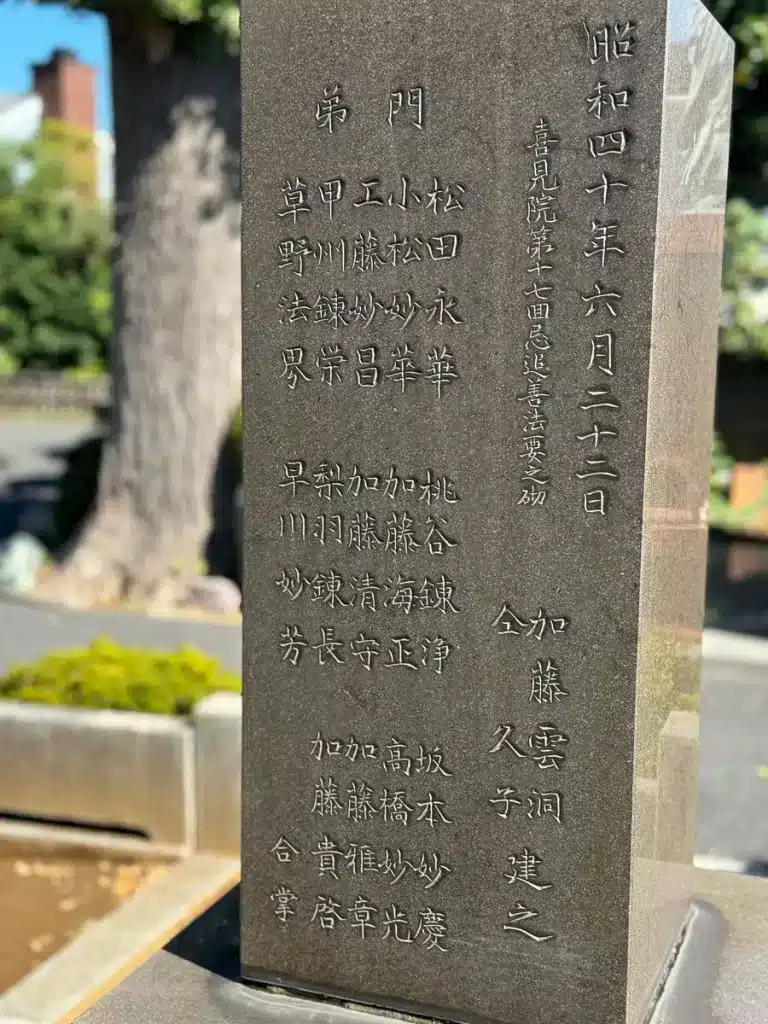

昭和17年には松戸に居を構え、元禄12年より創設されている本覚庵を本覚寺に寺号公称し、本堂・庫裡・墓地・参道を整備する。昭和38年僧正に叙せられ、本妙山大長寺第33世に加歴される。

加藤雲洞上人徒弟

以下に示すような数多くの徒弟を育成したことも、雲洞上人の特筆すべき功績としてあげられる。

加藤雲洞上人徒弟

- 松田(李)永華上人(千葉県市川市本將寺)

- 小松妙華法尼(秋田県横手市妙倉寺)

- 工藤妙昌法尼

- 甲州錬栄上人(山形県最上郡大蔵村日秀寺)

- 草野法界上人(福岡県直方市代行寺)

- 桃谷錬浄上人

- 加藤海正上人(千葉県習志野市海徳寺)

- 加藤清守上人

- 梨羽錬長上人(福島県いわき市本行寺)

- 早川妙芳法尼

- 坂本妙慶法尼(青森県弘前市妙慶寺)

- 高橋妙光法尼

- 加藤雅章上人(本覚寺第3世、海徳寺第5世)

- 加藤貴啓上人(千葉県習志野市海徳寺)

左から、甲州錬栄上人、早川妙芳法尼、桃谷錬浄上人、松田(李)永華上人、草野法界上人、加藤清守上人、加藤海正上人

昭和42年9月28日、家族、徒弟、親族、檀信徒等に見守られ遷化。法寿68歳。

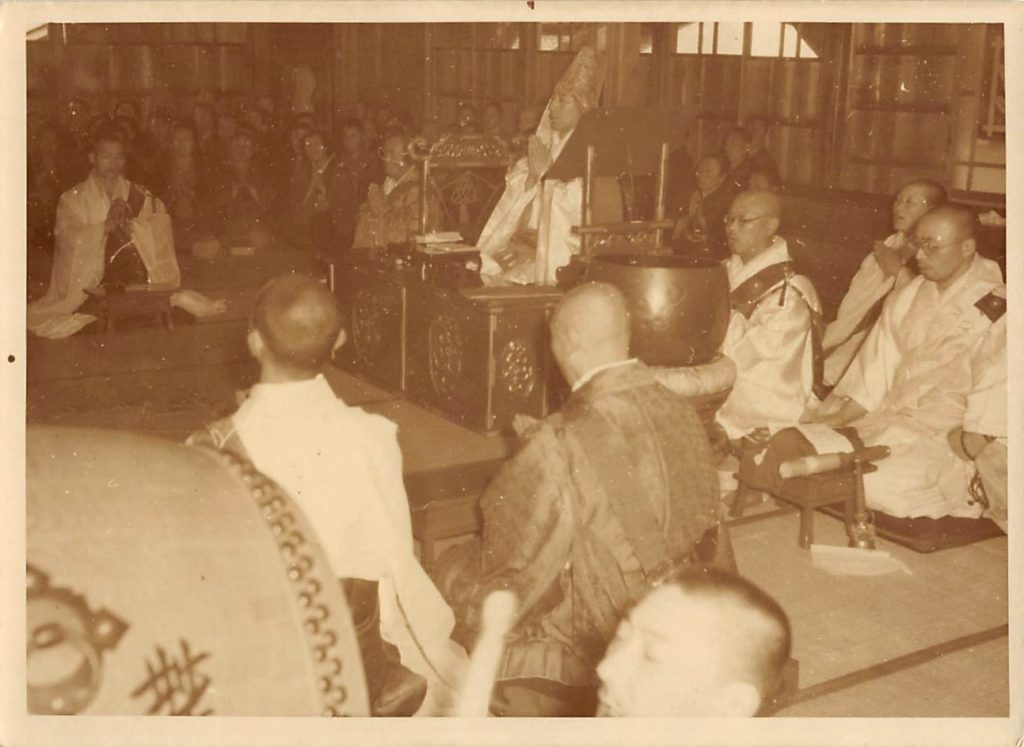

日蓮宗信行道場訓育主任として(昭和15年)

秋田県横手市妙倉寺(昭和18年・19年)